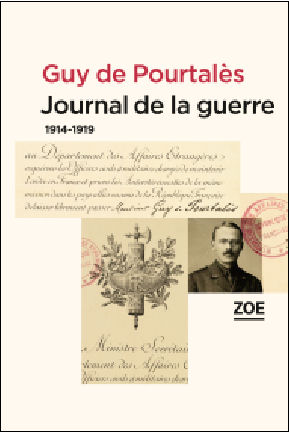

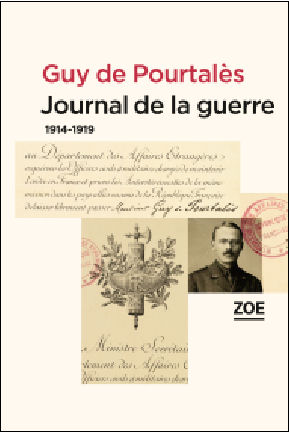

Guy de Pourtalès (1881- 1941) est demeuré célèbre pour ses biographies de Berlioz, Chopin, Liszt, Wagner ou Louis II.

Son Journal de guerre, de 1914 à 1919, paru aux Editions Zoé à Genève en 2014, est une œuvre singulière dans la production littéraire inspirée par le 1er conflit mondial. C’est le témoignage d’un aristocrate suisse, ayant choisi la nationalité française en 1912 après la crise d’Agadir sur le terrain des rivalités coloniales entre la France et l’Allemagne. Ce choix était tout sauf évident : les Pourtalès réfugiés à Neuchâtel à la suite de la Révocation de l’édit de Nantes, étaient au service du roi de Prusse, Neuchâtel étant jusqu’en 1848, possession de ce dernier. De la Suisse, ils essaimèrent en Allemagne, France et Angleterre, s’illustrant pour de nombreuses générations, dans la diplomatie, les armes, l’industrie et la finance.

La guerre de Pourtalès n’est pas celle d’un poilu, d’un combattant des tranchées, ce n’est pas non plus celle d’un planqué de l’arrière ; c’est le récit informé et précis d’un témoin privilégié, acteur et spectateur à la fois, qui se veut un mémorialiste des événements auxquels il assiste plus qu’il n’y participe. A travers ses contacts familiaux européens ou ceux de sa femme issue de la haute banque protestante parisienne, il puise à diverses sources d’information.

Lire la suite

Vert Galant. Le 13 avril dernier, une plaque y a été apposée au pied du pont Neuf, évoquant le paroxysme de la violence des guerres de religion, en ces termes :

Vert Galant. Le 13 avril dernier, une plaque y a été apposée au pied du pont Neuf, évoquant le paroxysme de la violence des guerres de religion, en ces termes :