Dans la famille Bost il n’y a pas seulement John, même si, cette année, on fête le bicentenaire de sa naissance. Un musée, sous le nom de « Maison John et Eugénie Bost« , a été inauguré à La Force et une exposition itinérante, sur la famille Bost, circule dans les paroisses qui la demandent. On peut la voir actuellement à Paris, à la Bibliothèque du Protestantisme, 54 rue des Saints-Pères.

A l’occasion de cet anniversaire, le projecteur a été braqué sur d’autres membres de la famille Bost, frères de John ou leurs descendants. C’est d’ailleurs l’objet d’un livre qui vient de sortir chez Labor et Fides sous le titre LA SAGA BOST. Il pourrait avoir comme sous-titre : destin huguenot, dynastie française, diaspora mondiale. Car, si sur les dix fils d’Ami Bost, le père de John, cinq sont restés en France, tous les cinq pasteurs, d’ailleurs les cinq autres ont des descendants éparpillés, de l’Ecosse à l’Australie ou à la Californie.

A Blérancourt, situé à 15 kms de Noyon (Oise), la ville natale de Calvin, le musée de l’amitié franco-américaine a rouvert après plusieurs années de rénovation. Ce musée dédié à l’amitié franco-américaine a été fondé par Anne Morgan qui mena pendant la 1ère guerre mondiale une action sociale et de reconstruction auprès des populations civiles de l’Aisne de 1917 à 1924.

A Blérancourt, situé à 15 kms de Noyon (Oise), la ville natale de Calvin, le musée de l’amitié franco-américaine a rouvert après plusieurs années de rénovation. Ce musée dédié à l’amitié franco-américaine a été fondé par Anne Morgan qui mena pendant la 1ère guerre mondiale une action sociale et de reconstruction auprès des populations civiles de l’Aisne de 1917 à 1924.

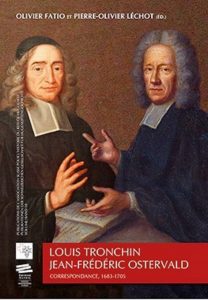

Louis Tronchin et Jean-Frédéric Ostervald sont deux personnalités importantes de la période qui voit le protestantisme passer de l’époque des orthodoxies à celle des Lumières. Figure marquante pour toute une génération de penseurs réformés (dont Pierre Bayle et Jean Le Clerc qui ont été ses élèves), Louis Tronchin fut, pendant près de vingt-cinq ans, le correspondant de Jean-Frédéric Ostervald après avoir été son professeur de théologie.

Louis Tronchin et Jean-Frédéric Ostervald sont deux personnalités importantes de la période qui voit le protestantisme passer de l’époque des orthodoxies à celle des Lumières. Figure marquante pour toute une génération de penseurs réformés (dont Pierre Bayle et Jean Le Clerc qui ont été ses élèves), Louis Tronchin fut, pendant près de vingt-cinq ans, le correspondant de Jean-Frédéric Ostervald après avoir été son professeur de théologie.

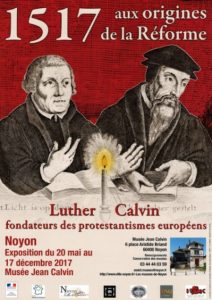

Réforme, Luther et Calvin fondateurs des protestantismes européens du XVIe siècle » présente ces deux fondateurs du protestantisme qui ne se sont jamais rencontrés, ont certains principes communs, d’autres différents, des caractères et natures contrastées, mais ont tous deux contribué à diffuser l’usage courant des langues vernaculaires dans des domaines où le latin était le seul véhicule.

Réforme, Luther et Calvin fondateurs des protestantismes européens du XVIe siècle » présente ces deux fondateurs du protestantisme qui ne se sont jamais rencontrés, ont certains principes communs, d’autres différents, des caractères et natures contrastées, mais ont tous deux contribué à diffuser l’usage courant des langues vernaculaires dans des domaines où le latin était le seul véhicule.