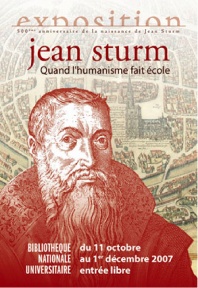

Une exposition organisée par la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg à partir du 8 octobre prochain nous permet de revenir sur les diverses facettes de la personnalité de ce grand homme de l’humanisme rhénan. De même la faculté de théologie protestante de Strasbourg organise un colloque universitaire pour lui rendre hommage le 11 et 12 octobre. Le Chapitre de Saint-Thomas, responsable aujourd’hui encore du Gymnase lui rend également un hommage en organisant une exposition dans ses locaux du Quai Saint-Thomas, siège du Chapitre et de l’union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine.

La Réforme strasbourgeoise s’est faite sur le terreau à la fois humaniste et spiritualiste qui caractérisait déjà l’époque médiévale de la ville. Maître Eckart s’établit ainsi à Strasbourg en 1310, faisant de la ville la « capitale de la mystique rhénane ». Les imprimeurs strasbourgeois éditent en grand nombre les écrits de Luther dès 1519 et Martin Bucer, grand réformateur de la ville de Strasbourg, y est accueilli en 1523 par le Stettmeister, Jacques Sturm.

Martin Bucer, correspondait depuis plusieurs années avec Jean Sturm. Ce dernier, né près d’Aix-la-Chapelle en Allemagne en 1507, enseignait la dialectique à partir de 1530 à Paris. Rallié à la Réforme, engagé dans le mouvement humaniste, il rejoint Strasbourg au début de l’année 1537 et il propose une réforme de l’instruction publique. En juin 1538, il est nommé recteur du nouvel établissement créé suite à ses propositions, le Gymnase, qu’il dirigera jusqu’à sa destitution en 1581 pour avoir prôné le dialogue et la réconciliation entre réformés et luthériens (!). Il continua pourtant de s’investir dans l’administration du Gymnase, jusqu’à sa mort en 1589.