Indicatif musical : version instrumentale du Ps. 68 (extraits).

(BNU, oct.-dec. 2009)

Les auditeurs auront sans doute reconnu cette mélodie, car elle représente l’identité musicale du protestantisme et plus particulièrement des Réformés et Huguenots. Le parcours de cette mélodie d’origine strasbourgeoise n’est, semble-t-il, pas connu : il est bon d’en rappeler la genèse, en cette année commémorative Calvin (2009).

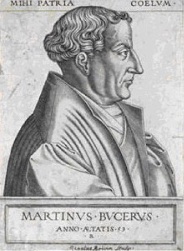

Tout d’abord : un bref point historique. Venant de Bâle, en 1538, le Réformateur français se rend à Strasbourg, alors Ville libre du Saint Empire Romain Germanique. Le Réformateur local, Martin Bucer (1491-1551) lui confie la charge des réfugiés francophones, et c’est là que commence la véritable histoire du Psautier chanté en langue française, conformément au souhait des Réformateurs préconisant la participation active des fidèles au culte et le chant d’assemblée en langue vernaculaire accessible à tous.