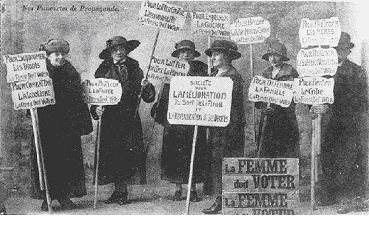

1 – Sarah Monod et Julie Siegfried

A la fin du XIXe siècle, le Féminisme français est animé par deux courants de militantes : d’une part des laïques, d’autre part des protestantes. Lors des Expositions universelles, celle de 1889 et celle de 1900, ces deux courants organisent des Congrès, Congrès des droits des femmes pour les laïques, Congrès des œuvres et institutions féminines pour les protestantes. Celui-ci est présidé par Sarah Monod. Après l’Exposition de 1900, sous la pression du Conseil International des Femmes qui souhaite avoir une branche française, les deux Congrès se réunissent et forment le Conseil National des Femmes françaises. Sarah Monod en devient présidente et son amie Julie Siegfried, vice-présidente. C’est d’elles deux que je parlerai aujourd’hui.