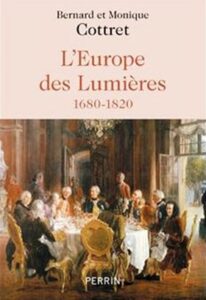

Les éditions Perrin viennent d’avoir l’heureuse idée de publier une remarquable synthèse sur L’Europe des Lumières, 1680-1820, due aux plumes de Bernard et Monique Cottret.

Les éditions Perrin viennent d’avoir l’heureuse idée de publier une remarquable synthèse sur L’Europe des Lumières, 1680-1820, due aux plumes de Bernard et Monique Cottret.

Dès 1684 le philosophe Pierre Bayle baptise les temps nouveaux : « Nous voilà dans un siècle, écrit-t-il, qui va devenir de jour en jour plus éclairé ». Le continent européen est effectivement envahi par une vague d’optimisme. La raison, la science, la tolérance, le droit, la liberté, la poursuite du bonheur individuel et collectif dessinent un paysage nouveau, pénètrent les esprits et modifient les comportements. [Lumières, Enlightenment, Aufklärung, Illuminismo, Ilustracion, Iluminismo…] Une même ambition éclairée se réfracte dans les différentes langues de l’Europe occidentale. Bernard et Monique Cottret ont inscrit cette dynamique dans un cadre chronologique et politique. Le vent des Lumières souffle d’Ouest en Est : de « la prise de conscience européenne » (1680-1750) aux « Lumières militantes » (1750-1780), puis à la rencontre des révolutions et contre-révolutions (1780-1820).

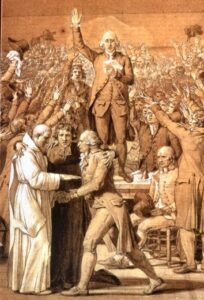

Jean-Paul Rabaut est né en 1743 à Nîmes sous le règne de Louis XV. Nîmes est une ville unique : les protestants y sont minoritaires mais ce sont eux qui dirigent une activité économique très florissante dans la soie, la laine et les serges (notamment la toile « denim » bleue, ancêtre de nos blue-jeans).

Jean-Paul Rabaut est né en 1743 à Nîmes sous le règne de Louis XV. Nîmes est une ville unique : les protestants y sont minoritaires mais ce sont eux qui dirigent une activité économique très florissante dans la soie, la laine et les serges (notamment la toile « denim » bleue, ancêtre de nos blue-jeans). Alors qu’est inauguré ces jours-ci le château rénové de François Ier à Villers-Cotterêts, « Cité internationale de la langue française », n’est-ce pas le moment de rappeler le rôle joué par les protestants dans l’élaboration et la diffusion de la langue française ?

Alors qu’est inauguré ces jours-ci le château rénové de François Ier à Villers-Cotterêts, « Cité internationale de la langue française », n’est-ce pas le moment de rappeler le rôle joué par les protestants dans l’élaboration et la diffusion de la langue française ?

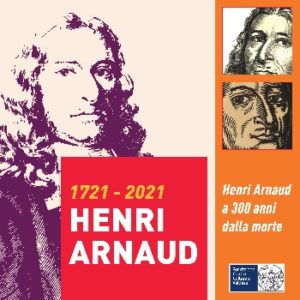

Trois cents ans se sont écoulés depuis la mort d’Henri Arnaud, colonel et pasteur, qui dirigea la « Glorieuse rentrée », en 1689. Après deux années d’exil forcé en Suisse, il ramena ces Vaudois dans leurs vallées, reconquérant ainsi le droit de vivre sur leurs terres en pratiquant une confession religieuse, autre que celle du Duc de Savoie.

Trois cents ans se sont écoulés depuis la mort d’Henri Arnaud, colonel et pasteur, qui dirigea la « Glorieuse rentrée », en 1689. Après deux années d’exil forcé en Suisse, il ramena ces Vaudois dans leurs vallées, reconquérant ainsi le droit de vivre sur leurs terres en pratiquant une confession religieuse, autre que celle du Duc de Savoie.