par Christiane Guttinger

Nombreux furent les protestants charentais contraints de s’exiler pour vivre librement leur foi au XVIIe siècle. Le parcours d’Elie Bouhéreau, est particulièrement intéressant, associé à une précieuse documentation, un journal7 et une abondante correspondance.

Fils unique d’un pasteur réformé portant le même nom8, Elie Bouhéreau nait à la Rochelle en 1643. Sa mère, Blandine Richard, prématurément veuve, possédait des marais salants à Saint-Martin en Ré, ce qui lui assurait une certaine aisance et permit à Elie de faire ses études à l’Académie protestante de Saumur,

Se destinant tout d’abord à devenir pasteur, il suit les cours de rhétorique, lettres classiques, philosophie, logique et, pour la théologie, est l’élève de Moïse Amirault, un des théologiens les plus réputés de l’époque.

Il entretient dès lors des relations épistolières avec des érudits réformés, parmi lesquels Valentin Conrart, à qui Richelieu demanda de rédiger les statuts de l’Académie française dont il fut le 1er secrétaire, avec des pasteurs de Genève9 ; et le pasteur-poète Laurent Drelincourt, fils de Charles, pasteur à Charenton.

Lire la suite

Les éditions Perrin viennent d’avoir l’heureuse idée de publier une remarquable synthèse sur L’Europe des Lumières, 1680-1820, due aux plumes de Bernard et Monique Cottret.

Les éditions Perrin viennent d’avoir l’heureuse idée de publier une remarquable synthèse sur L’Europe des Lumières, 1680-1820, due aux plumes de Bernard et Monique Cottret. Alors qu’est inauguré ces jours-ci le château rénové de François Ier à Villers-Cotterêts, « Cité internationale de la langue française », n’est-ce pas le moment de rappeler le rôle joué par les protestants dans l’élaboration et la diffusion de la langue française ?

Alors qu’est inauguré ces jours-ci le château rénové de François Ier à Villers-Cotterêts, « Cité internationale de la langue française », n’est-ce pas le moment de rappeler le rôle joué par les protestants dans l’élaboration et la diffusion de la langue française ? Lettres de Jean Farenge à sa famille, 1686-1689, annotées et publiées par

Lettres de Jean Farenge à sa famille, 1686-1689, annotées et publiées par

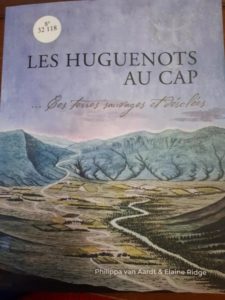

« Les huguenots au Cap », tel est le titre d’un important ouvrage que la Société huguenote d’Afrique du Sud a publié il y a quelques mois en trois éditions différentes : anglais, afrikaans et français.

« Les huguenots au Cap », tel est le titre d’un important ouvrage que la Société huguenote d’Afrique du Sud a publié il y a quelques mois en trois éditions différentes : anglais, afrikaans et français. par Christiane Guttinger

par Christiane Guttinger Quant à la reine Charlotte-Amélie, (Charlotte Amélie de Danemark par Johann Salomon Wahl, localisation actuelle inconnue. Wikipédia, Reproduction public domain in the United States) une princesse réformée de Hesse, quand elle fit construire un temple d’abord destiné à sa Maison, elle l’ouvrit aussi aux réfugiés français. Elle organisa les deux consistoires, l’allemand et le français, fit construire les deux presbytères, et fixa les règles de vie commune. Aujourd’hui encore, l’Église réformée de Copenhague fonctionne selon les voeux de cette reine. Et c’est grâce aux registres de mariages et de baptêmes de cette Église que l’on peut connaître précisément une grande partie de ces réfugiés, leur région d’origine et leur profession. Pour arriver au Danemark, soit ils passaient par la voie maritime et c’est le chemin que prirent majoritairement ceux qui quittaient la Guyenne, le Poitou, les Charentes, la Normandie etc… , soit ils passaient par la voie terrestre, gagnaient la Suisse et de là les principautés allemandes. Quelle que soit la voie choisie, on remarque que le Danemark est rarement une destination première. Les réfugiés ont souvent séjourné dans un autre pays avant de s’installer à Copenhague, là où était la Cour. Quant à leurs professions, en dehors des officiers intégrés dans l’armée et la marine danoise, ce sont essentiellement les métiers du luxe, de la mode et de la bouche qui ont prospéré. Et la profession qui a eu le plus de représentants, c’est celle de perruquier. On peut citer les noms d’environ 25 !

Quant à la reine Charlotte-Amélie, (Charlotte Amélie de Danemark par Johann Salomon Wahl, localisation actuelle inconnue. Wikipédia, Reproduction public domain in the United States) une princesse réformée de Hesse, quand elle fit construire un temple d’abord destiné à sa Maison, elle l’ouvrit aussi aux réfugiés français. Elle organisa les deux consistoires, l’allemand et le français, fit construire les deux presbytères, et fixa les règles de vie commune. Aujourd’hui encore, l’Église réformée de Copenhague fonctionne selon les voeux de cette reine. Et c’est grâce aux registres de mariages et de baptêmes de cette Église que l’on peut connaître précisément une grande partie de ces réfugiés, leur région d’origine et leur profession. Pour arriver au Danemark, soit ils passaient par la voie maritime et c’est le chemin que prirent majoritairement ceux qui quittaient la Guyenne, le Poitou, les Charentes, la Normandie etc… , soit ils passaient par la voie terrestre, gagnaient la Suisse et de là les principautés allemandes. Quelle que soit la voie choisie, on remarque que le Danemark est rarement une destination première. Les réfugiés ont souvent séjourné dans un autre pays avant de s’installer à Copenhague, là où était la Cour. Quant à leurs professions, en dehors des officiers intégrés dans l’armée et la marine danoise, ce sont essentiellement les métiers du luxe, de la mode et de la bouche qui ont prospéré. Et la profession qui a eu le plus de représentants, c’est celle de perruquier. On peut citer les noms d’environ 25 !