Il est des artistes dont l’œuvre rayonne dans le temps sans que leur vie soit connue. C’est le cas de Claude Goudimel, dont les réformés chantent chaque dimanche les Psaumes.

Il est des artistes dont l’œuvre rayonne dans le temps sans que leur vie soit connue. C’est le cas de Claude Goudimel, dont les réformés chantent chaque dimanche les Psaumes.

Sa date de naissance déjà est incertaine, autour de 1520. Il est le fils d’un boulanger de Besançon, ville libre de l’Empire germanique et particulièrement aimée de Charles Quint. Notre chantre des Psaumes n’est donc pas un français de naissance. Il a reçu une éducation musicale et générale sans doute auprès de l’Eglise locale à laquelle il restera attaché puisqu’en 1554/55 il témoigne en faveur de l’archevêque de Besançon dans un procès.

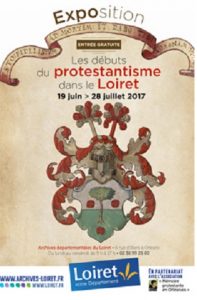

Dans le cadre du 500e anniversaire de l’affichage des 95 thèses de Martin Luther en 1517, les Archives Départementales du Loiret ont réalisé l’exposition « Les débuts du protestantisme dans le Loiret » en partenariat avec l’association Mémoire Protestante en Orléanais.

Dans le cadre du 500e anniversaire de l’affichage des 95 thèses de Martin Luther en 1517, les Archives Départementales du Loiret ont réalisé l’exposition « Les débuts du protestantisme dans le Loiret » en partenariat avec l’association Mémoire Protestante en Orléanais.