Du 25 septembre au 24 octobre 2018, l’Opéra-Bastille de Paris nous propose de découvrir ou de  redécouvrir, pour une dizaine de représentations, l’opéra de Giacomo Meyerbeer, Les Huguenots.

redécouvrir, pour une dizaine de représentations, l’opéra de Giacomo Meyerbeer, Les Huguenots.

Né près de Berlin en 1791 et mort à Paris en 1864, Meyerbeer est le compositeur d’opéras le plus célèbre (et le plus joué) au XIXe siècle avant même Mozart, Verdi ou Wagner. C’est en s’établissant à Paris qu’il remporte ses plus grands triomphes avec seulement trois œuvres, Robert le Diable (1831), Les Huguenots (1836) et Le Prophète (1849), considérées comme fondatrices de ce que l’on appelle le « Grand opéra français ».

Les Huguenots est donc un grand opéra en cinq actes et trois tableaux, sur un livret en français d’Eugène Scribe et Émile Deschamps, créé le 29 février 1836 à l’Opéra de Paris avec les plus grands chanteurs de l’époque.

Dans le cadre du 500e anniversaire de l’affichage des 95 thèses de Martin Luther en 1517, les Archives Départementales du Loiret ont réalisé l’exposition « Les débuts du protestantisme dans le Loiret » en partenariat avec l’association Mémoire Protestante en Orléanais.

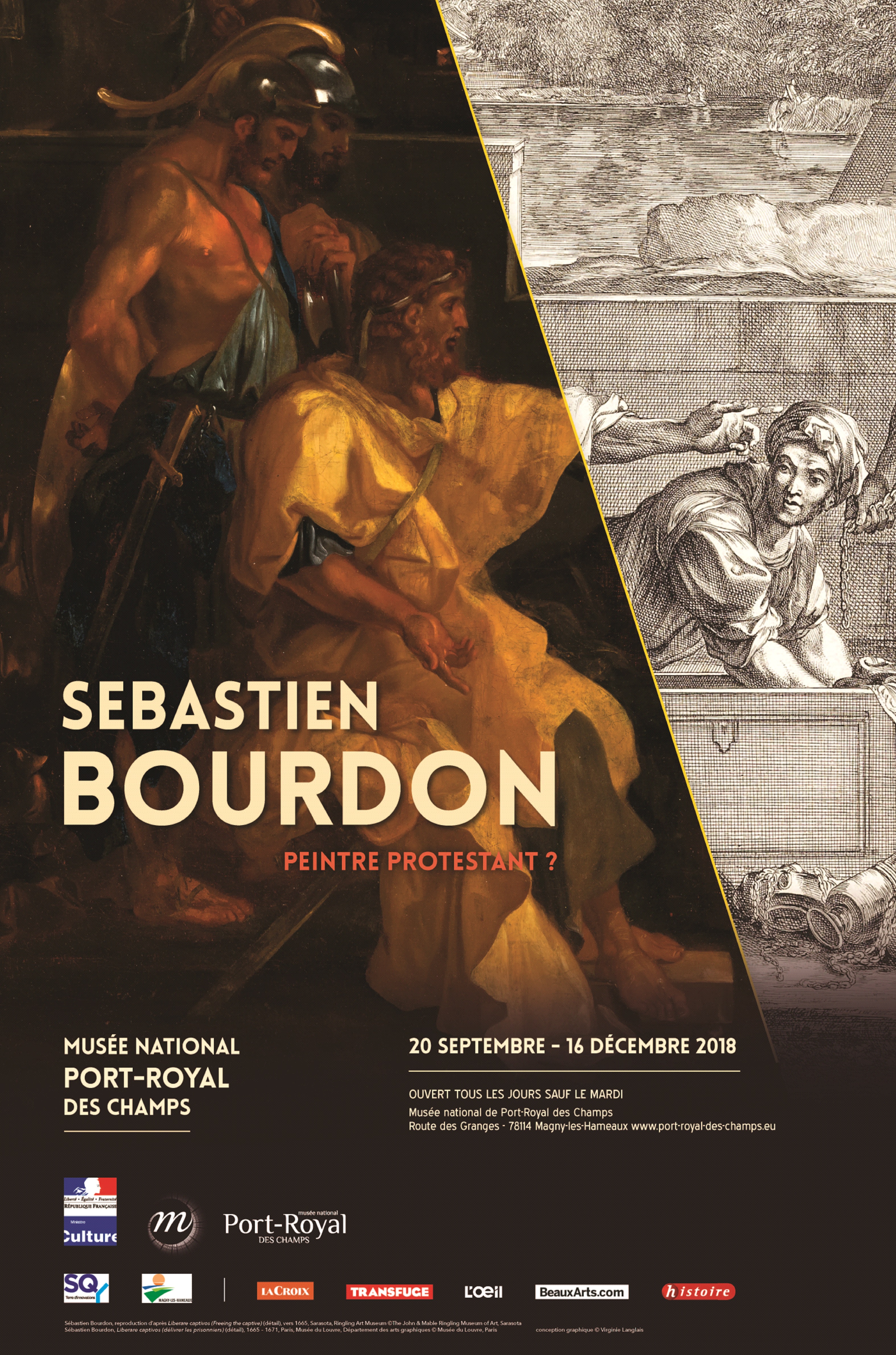

Dans le cadre du 500e anniversaire de l’affichage des 95 thèses de Martin Luther en 1517, les Archives Départementales du Loiret ont réalisé l’exposition « Les débuts du protestantisme dans le Loiret » en partenariat avec l’association Mémoire Protestante en Orléanais. Sedan, dominée par son puissant château fort connait la prospérité avec les La Mark-Bourbon qui adhèrent au protestantisme dès le XVIe siècle. Les princes y garantissant la liberté religieuse, elle est une terre d’asile pour les réfugiés qui commencent à arriver dès la Saint-Barthélemy.

Sedan, dominée par son puissant château fort connait la prospérité avec les La Mark-Bourbon qui adhèrent au protestantisme dès le XVIe siècle. Les princes y garantissant la liberté religieuse, elle est une terre d’asile pour les réfugiés qui commencent à arriver dès la Saint-Barthélemy. Le cinq-centième anniversaire de la Réforme a été pour le Ministère de la Culture l’occasion d’étoffer sa remarquable collection de référence « Vocabulaires » d’un 14e volume consacré au vocabulaire typologique des « Protestantismes ». Sous ce titre (« Protestantismes » au pluriel), sont donc considérés cinq siècles de patrimoine(s) protestant(s) mais aussi les usages, les pratiques ainsi que leur évolution dans le temps et dans l’espace. Dans une perspective très large, il englobe également le patrimoine moins connu que celui des Eglises dites « historiques », à savoir celui des Églises protestantes plus récentes comme, entre autres, l’Eglise baptiste ou encore l’Armée du Salut.

Le cinq-centième anniversaire de la Réforme a été pour le Ministère de la Culture l’occasion d’étoffer sa remarquable collection de référence « Vocabulaires » d’un 14e volume consacré au vocabulaire typologique des « Protestantismes ». Sous ce titre (« Protestantismes » au pluriel), sont donc considérés cinq siècles de patrimoine(s) protestant(s) mais aussi les usages, les pratiques ainsi que leur évolution dans le temps et dans l’espace. Dans une perspective très large, il englobe également le patrimoine moins connu que celui des Eglises dites « historiques », à savoir celui des Églises protestantes plus récentes comme, entre autres, l’Eglise baptiste ou encore l’Armée du Salut. Née au printemps 1852, à l’extrême fin de la IIe République, la Société de l’histoire du protestantisme français (la SHPF) est l’une des plus anciennes sociétés savantes de France.

Née au printemps 1852, à l’extrême fin de la IIe République, la Société de l’histoire du protestantisme français (la SHPF) est l’une des plus anciennes sociétés savantes de France.